小时候,我家很穷。

不是那种“偶尔吃不上肉”的穷,而是“交不起学费”的穷,父亲在工地搬砖,母亲在菜市场帮人剥蒜,全家挤在一间不到二十平米的出租屋里,夏天漏雨,冬天漏风,蟑螂和老鼠是常客。

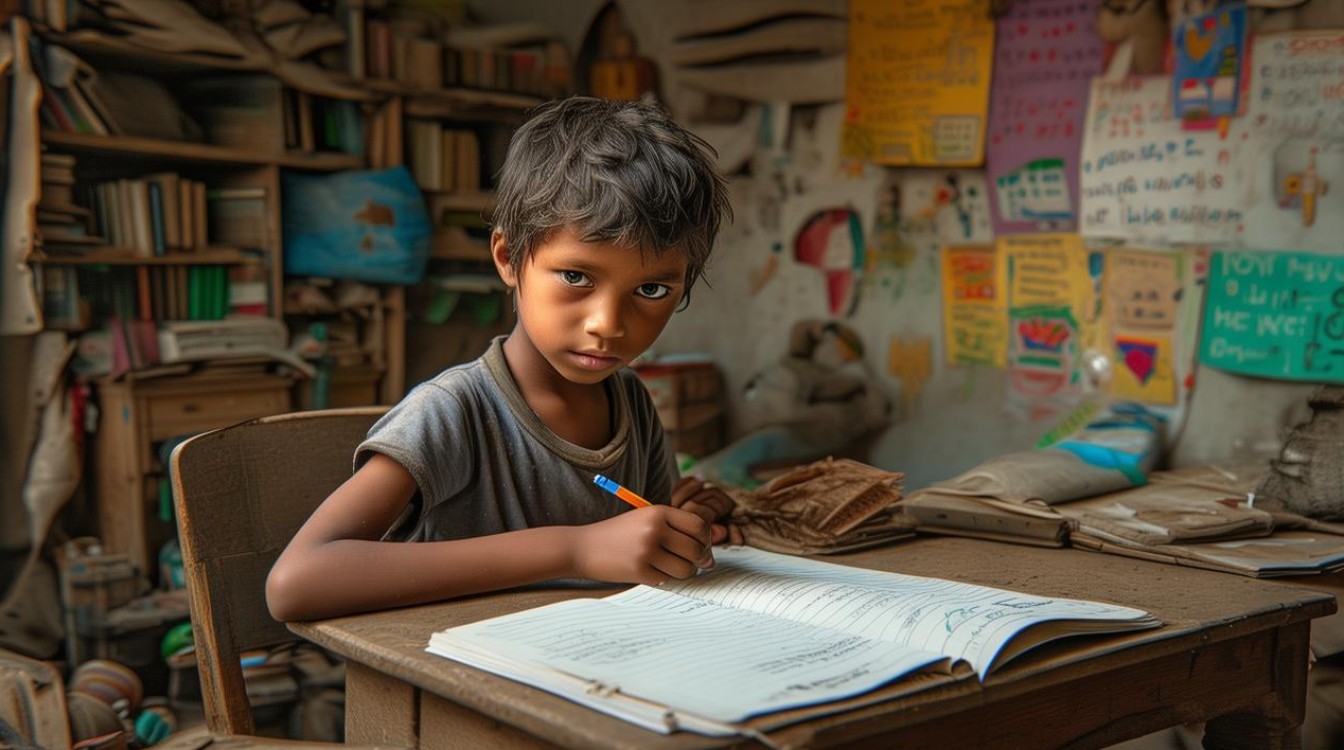

记得小学三年级时,老师布置了一篇作文,题目是《我的梦想》,班上同学写“当科学家”“当医生”“环游世界”,而我咬着铅笔头,一个字也写不出来,我写的是:“我想让爸妈不用再借钱。”

老师当着全班的面念了我的作文,说:“这孩子写得很真实。”但下课后,几个同学围过来,笑嘻嘻地问:“你家是不是特别穷啊?”我没回答,只是把作文本塞进书包,死死攥着破旧的背带。

穷孩子的世界,是另一种规则。

穷不是原罪,但贫穷会让人变得敏感

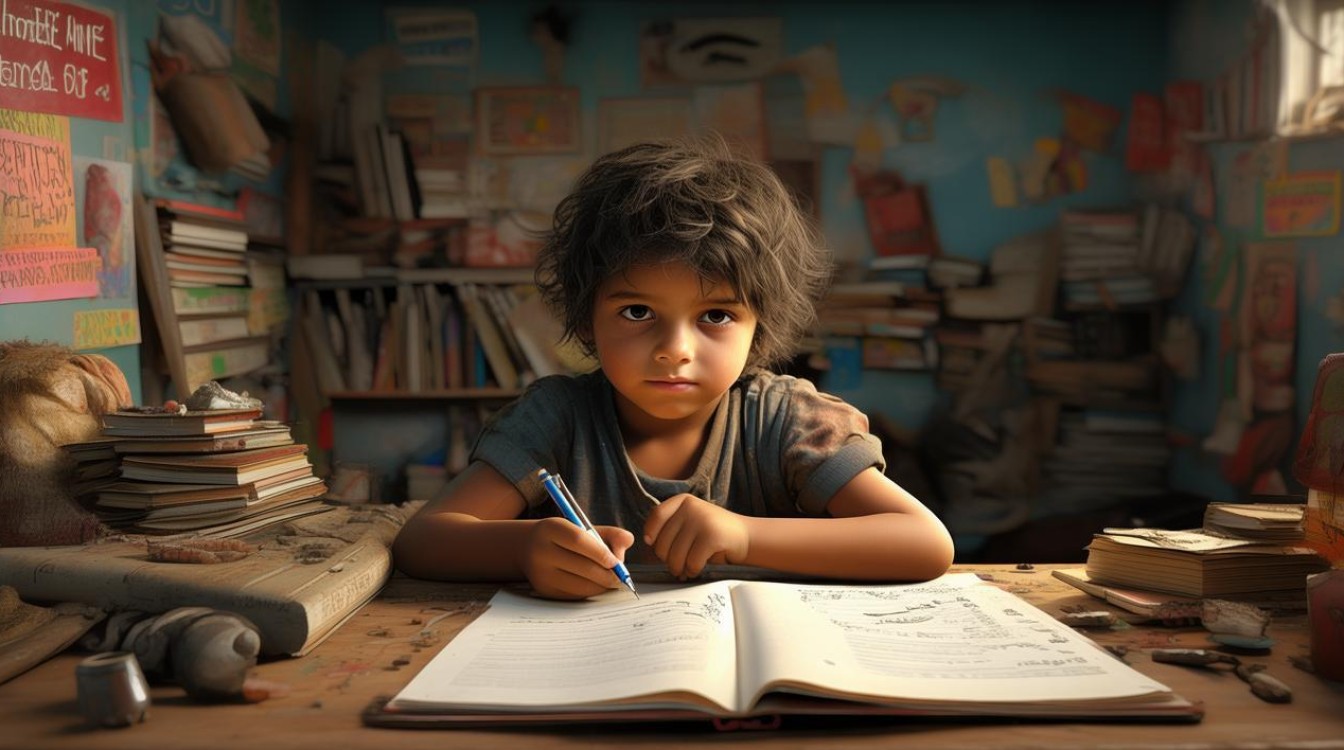

很多人说“穷没关系,只要努力就行”,可他们不明白,贫穷带来的不仅是物质匮乏,更是一种刻进骨子里的自卑。

初中时,学校组织春游,每人交50元,我回家和母亲提了一句,她沉默了很久,最后从抽屉里数出皱巴巴的钞票,说:“去吧,别让人笑话。”那天晚上,我听见她在厨房里低声啜泣,第二天,我把钱塞回她的枕头底下,和老师说:“我不去了,家里有事。”

穷孩子早早就学会了察言观色,别人一个眼神,一句无心的话,都能让我们在心里反复咀嚼,我们不敢主动举手回答问题,怕说错;不敢参加集体活动,怕花钱;甚至不敢交朋友,怕对方问“你家住哪儿”。

贫穷会偷走选择的权利

高中时,我的成绩能上重点大学,但父亲摔伤了腰,家里再也供不起学费,班主任劝我申请助学贷款,可母亲红着眼睛说:“欠债的日子太难了,你早点工作吧。”

我去了职高,学修车。

班里有个男生,父亲是开厂的,整天逃课打游戏,老师骂他,他满不在乎:“大不了回家继承家产。”而我连生病都不敢请假,因为全勤奖是200块,够家里吃一周的饭菜。

贫穷最残忍的地方,不是让你吃苦,而是剥夺你选择的权利,别人可以试错,可以任性,可以“gap year”,而我们只能抓住眼前唯一的稻草,生怕一松手就坠入深渊。

穷孩子的突围:要么认命,要么拼命

工作第三年,我攒钱报了夜校,白天修车,晚上听课,凌晨啃书,机油味混着咖啡味,手心的茧磨破了又长,有工友笑我:“修车的读什么书?装文化人。”我没解释,只是把自考教材藏在工具箱最底层。

去年,我拿到了本科文凭,跳槽去了一家汽车设计公司,入职那天,主管问:“你一个修车的,怎么懂这些理论?”我笑了笑:“因为穷过的人,更怕输。”

我依然不算富裕,但终于有能力让父母住进有电梯的房子,能给妹妹买她喜欢的画具,回望过去,那些被贫穷压得喘不过气的日子,反而成了最坚硬的铠甲。

有人问:“穷孩子怎么改变命运?”我的答案是:承认贫穷的存在,但别让它定义你的人生,你可以流泪,可以愤怒,可以不甘,但绝不能停下脚步。

这个世界从不公平,但至少,我们还能选择如何面对。