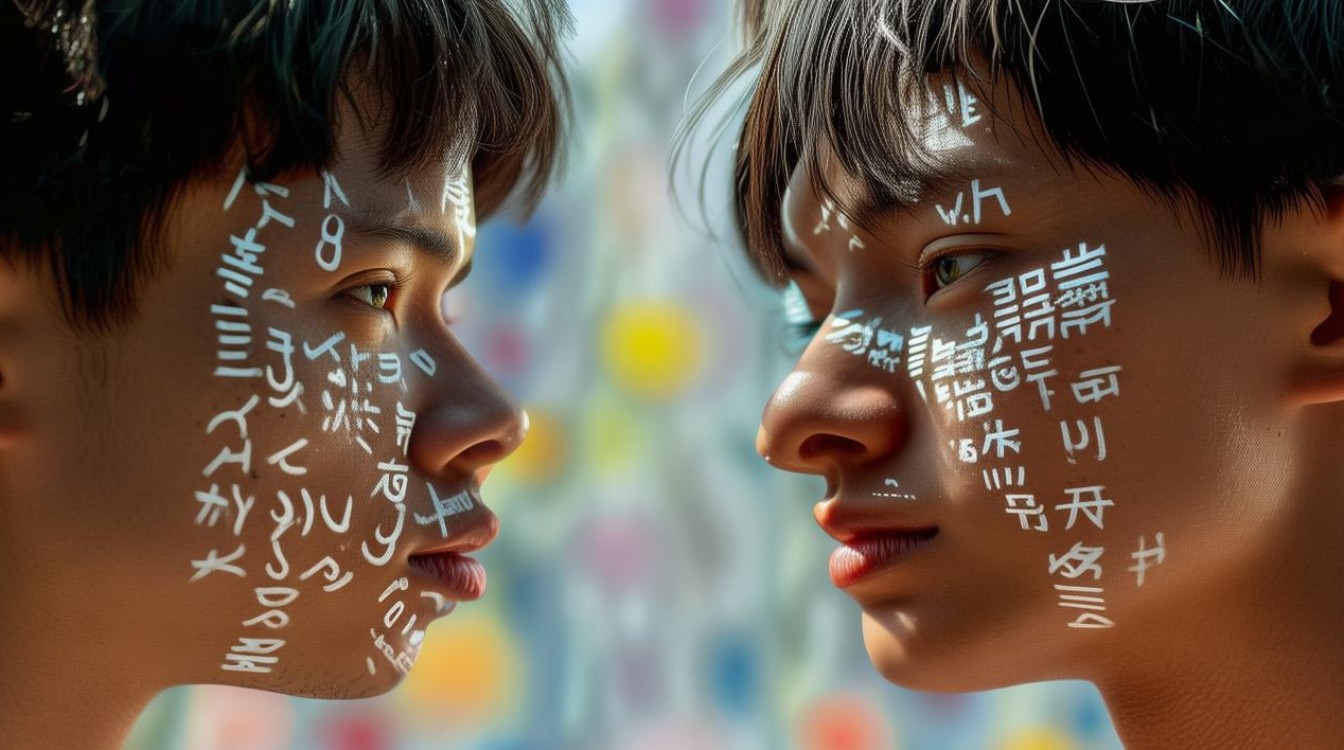

人与人之间的交流,最直接的方式莫过于面对面交谈,这种看似简单的互动,却隐藏着复杂而微妙的差异,从语言习惯到表情动作,从思维模式到文化背景,每一次对话都是一次差异的碰撞与融合。

语言表达的差异

同样一句话,不同的人说出来,效果可能截然不同,有人习惯直截了当,有人偏好委婉含蓄;有人言辞犀利,有人温和谦逊,这种差异不仅体现在措辞上,还反映在语气、语速甚至停顿的节奏上。

在职场上,有人习惯用“我觉得”开头,显得谨慎而留有余地;而有人则喜欢用“我认为”,表达更坚定的立场,这两种表达方式并无优劣之分,但适应不同的场合和对象,才能让沟通更顺畅。

非语言信息的差异

面对面交流时,语言只占信息传递的一部分,更多的信息来自表情、眼神、手势和姿态,有人说话时喜欢直视对方,以示坦诚;有人则习惯微微低头,显得谦逊,这些细微的动作差异,往往会影响对方的感受和判断。

微笑是最常见的非语言信号,但不同文化对微笑的理解也不尽相同,在某些文化中,微笑代表友好和接纳;而在另一些文化里,过度的微笑可能被视为不够严肃,在跨文化交流时,观察并适应对方的非语言习惯,能减少误解。

思维方式的差异

每个人的思维方式不同,直接影响沟通的效果,有人习惯线性思维,喜欢按部就班地表达;有人则跳跃性强,话题转换迅速,这两种方式各有特点,但如果双方不能调整节奏,就可能出现“鸡同鸭讲”的情况。

在讨论问题时,有人喜欢先分析细节,再得出结论;有人则倾向于先抛出观点,再补充论据,如果双方能意识到这种差异,主动调整表达方式,沟通效率会大大提高。

文化背景的差异

文化背景的差异,往往在面对面交流时表现得尤为明显,不同的成长环境、教育背景和社会习俗,塑造了不同的沟通风格,有人习惯开门见山,直奔主题;有人则喜欢寒暄铺垫,慢慢进入正题。

在商务谈判中,这种差异尤为关键,有些文化注重建立关系,信任到位后才谈合作;而有些文化则更看重效率,先谈条件再建立信任,了解并尊重这些差异,才能让合作更顺利。

如何应对面对面差异

既然差异不可避免,如何让沟通更有效?关键在于观察、适应和调整。

- 观察对方的风格:注意对方的语言习惯、表情动作和表达节奏,判断其偏好。

- 调整自己的表达:如果对方喜欢简洁明了,就避免冗长的解释;如果对方注重细节,就提供更多数据支持。

- 尊重不同的方式:差异不代表对错,理解并接纳不同的沟通风格,才能减少冲突。

- 主动寻求反馈:如果发现沟通不畅,可以主动询问对方的理解,及时调整表达方式。

面对面的交流,既是挑战,也是机会,差异让我们看到世界的多样性,也让沟通变得更加丰富,每一次对话,都是一次学习与成长的过程。